由于最近在学习热激活延迟荧光的知识,为了更好的梳理其中的知识点,随产生了整理这篇文章的想法,可能内容不够全面,如有错误,还望理解。

定义

热激活延迟荧光(TADF)从发光上讲它仍然属于荧光(FL),但由于其经历了复杂的系间窜越(ISC)和反系间窜越(RISC),导致其表现出较为长的发光寿命,而RISC的前提是热能的吸收和较窄的单三重态能隙。TADF过程一般涉及处于三重态的激子,该激子向单重态的跃迁通常是禁阻的,通过吸收热能,三重态激子可以通过RISC过程将三重态激子转变为单重态激子,再通过单重态发射返回基态,因此称为热激活延迟荧光。TADF一般分为激基复合物型(E型)、分子内电荷转移型(ICT型)、空间电荷转移型(TSCT)、多共振型(MR型)、杂化局域-电荷转移型(HLCT型)、金属配合物型和聚合物/树枝状型。

发展

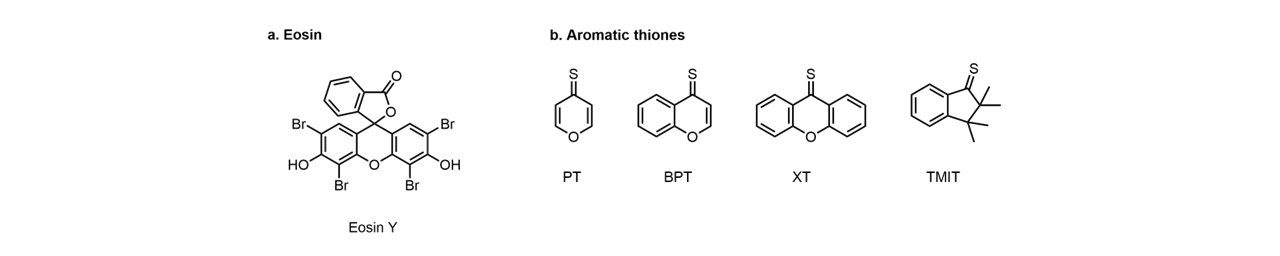

1961年通过研究化合物Eosin(伊红)被认为是TADF的第一个例子。(Trans. Faraday Soc. 1961, 57, 1894–1904.)1986年,使用芳香族硫酮进一步研究和描述了这种机制(E型)。(J. Phys. Chem. 1986, 90, 6314–6318.)2008年,Yersin及其同事提出TADF机制在OLED中的高效发光的应用,才开始了对其发光机制的深入研究。(Internal patent filing, University of Regensburg, 2006.)

伊红的分子结构后期明确后再修订

发光机制

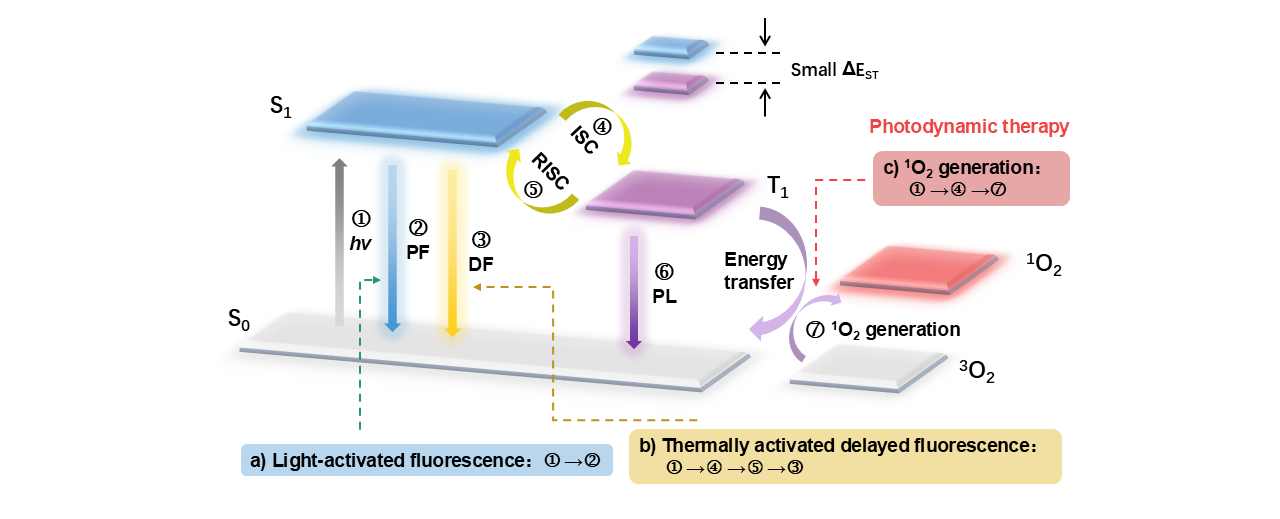

TADF机制如图所示(基态是单重态),电子从基态(S0)被光激发至激发单重态(Sn),通过系间窜越(ISC)跃迁至激发三重态(Tn),由于第一激发单重态(S1)和第一激发三重态(T1)的能级较小,这部分电子又有可能通过反系间窜越(RISC)跃迁至Sn,最后通过单重态的辐射通道返回至S0。此外,在这个过程中存在多个能量的竞争路径(例如:荧光发射、磷光发射和能量转移),因此对于功能分子合理设计是使分子能够发射TADF的重要因素。

图片文献暂未找到,以后找到再进行补充

对于传统发光材料,只能收集单重激发态激子。因此,由于自旋禁阻,只能利用25%的激子,而对于TADF材料,可以实现三重态激子到单重态激子的反系间窜越,在理论上就可以利用100%的激子。

影响因素

根据TADF的发光路径,不难推理出几个关键的动力学特征决定了材料通过TADF有效产生光的能力,同时应最大限度地减少热损耗途径。ISC速率(kISC)和RISC速率(kRISC)应尽可能的快,而这两个数值均有自旋轨道耦合(SOC)常数决定。特别的kRISC应该比三重态非辐射跃迁速率(knr)快。

系间窜越常数计算公式:

$$ k_{\mathrm{isc}}=\frac{2\pi}{\hbar}|H_{\mathrm{SOC}}|^2\frac{1}{\sqrt{4\pi\lambda k_{\mathrm{B}}T}}\mathrm{exp}\left[-\frac{(\lambda+\Delta E_{\mathrm{S-T}})^2}{4\lambda k_{\mathrm{B}}T}\right] $$

$$ \hbar = \frac{h}{2\pi} $$

h:普朗克常数(6.62607015×10−34 J⋅s)

HSOC:旋轨耦合矩阵元

$ \lambda $:重组能

kB:玻尔兹曼常数(8.617×10−5 eV/K)

T:温度(298 K)

$\Delta E_{\mathrm{S-T}}$:单三重态能隙($E_{\mathrm{S_1}}-E_{\mathrm{T_1}}$),数值需大于0

反系间窜越常数计算公式:

$$ k_{\mathrm{risc}}=k_{\mathrm{isc}}\cdot\exp\left(-\frac{\Delta E_{\mathrm{S-T}}}{k_BT}\right) $$

通过上面的公式不难发现,另一个关键特征就是单重激发态和三重激发态之间的能级差,这个数值应该尽可能的小,因为,kRISC指数级依赖于这个数值。这也是被认为合成潜在TADF材料的重要策略之一。

最后就是TADF衰变应尽可能短,以减少激发期间不需要的化学反应。